序

纳西姆·尼古拉斯·塔勒布

当我翻开《人类愚蠢基本定律》,开始阅读第一页第一行时,有一种在读讽刺作品的感觉。读了十行之后,我的脑海中冒出一丝疑问

——这是认真的吗?而当我读到第一页最后一行,又认为这毋庸置疑就是一部严肃的经济分析学术作品。然后,随着继续往后翻页,这些不同的感觉开始循环往复。谢天谢地!虽然经济学是枯燥乏味的(蓄意设计),但这本书俏皮生动,读来妙趣横生。《人类愚蠢基本定律》主张:1)愚蠢之人的数量之多总是超乎你的想象;2)愚蠢之人的比例不会随智力、社会或地理区划因素而改变。他们在诺贝尔奖获得者中间的比例与在税务会计师样本之中的比例是相同的(诚然,我确信,在“伪诺贝尔经济学奖”的得主中,这一比例肯定更高)。在此我就不再剧透剩下的定律了,以免破坏阅读体验——因为这本书很薄。

当我读完第一页,意识到这不是一个玩笑之后,我的脑海里噼里啪啦地蹦出了一些想法。首先,作者对愚蠢有一个正式的公理性定义,即伤害他人却没有为自己带来任何利益——这与行为更容易捉摸的恶棍形成了鲜明对比,恶棍是要通过伤害你来获取一些东西的。相比之下,愚蠢之人能够造成巨大的损害,他们对维持体系不感兴趣, 因为他们无法从自己的愚蠢中受益。其次,本书中的“定律”是真正的规律,作为经济规律,它应当被严肃对待,丝毫不亚于亚当·斯密(Adam Smith)的三定律、收益递减定律、奥昆定律(Okun’s Law),或者其他那些你在期末考试通过后几秒钟就忘记了的定律——但我敢保证,你会永远记住奇波拉定律。

最后,人们不禁要问:为什么愚蠢之人的比例是恒定的,不随时间、地点、地理位置、职业、体重指数、脱离丹麦女王的程度和专业等级而变化?谜底可能在于本书的意大利语书名“Allegro ma non troppo”——快板乐章,但不过分快。自然母亲(或者说上帝,或者无论你信奉的哪种宗教)会不会也想刹车,减慢进步的速度,控制雇主数量的增长,防止GDP呈指数级增长,使经济不至于过热呢?所以,“她”创造了愚蠢之人,以减损个人和集体的利益,达成这样的目的。

真是一部名家之作。

出版历史小记

1973年,当时正在撰写巨著《前工业时代欧洲经济史》(Storia economica dell’Europa preindustriale,该书于次年1月出版)的卡洛· 奇波拉希望出版社为他的朋友印几百份他用英语写就的一篇幽默短文。

于是,意大利穆利诺出版社(Il Mulino)在1973年圣诞节期间出版了私人限量版的《胡椒、葡萄酒(和羊毛):中世纪社会和经济发展的动态因素》,版权页上使用的是一个并不存在的社名“疯狂的磨坊主们”。

巨著《前工业时代欧洲经济史》和这篇短文几乎同时出版——用奇波拉的话说:前者是“伟大的作品”,后者是“惊人的作品”。二者如同“双生子”一般同时出世,集中体现了这位学者兼作家最古怪的个性。

1976年,“疯狂的磨坊主们”再次出山,为奇波拉出版了另一篇用英文写就的短篇讽刺文章《人类愚蠢基本定律》。

作者认为,他的短文只有以最初的写作语言呈现才可能得到充分的赞赏,因此长期以来他都拒绝将其翻译成其他语言。直到1988年, 奇波拉才授权出版社将这两篇文章翻译为意大利文,合在一起出版。

矛盾的是,虽然这本书在意大利和其他很多国家已经畅销了超过四分之一个世纪,但其英文原版却从未正式出版过。2011年,穆利诺出版社不再借“疯狂的磨坊主们”之名,而是决定实名出版《人类愚蠢基本定律》,以此纠正这种反常情况。在1973年圣诞节第一次出版的39年后,《胡椒、葡萄酒(和羊毛):中世纪社会和经济发展的动态因素》英文版也终于得以问世。

本书的简体中文版特别收录了奇波拉在《人类愚蠢基本定律》1976年原版中所写的“致读者信”,将其置于开篇位置。

人类愚蠢基本定律

致读者信

“疯狂的磨坊主们”出版的这本书印刷发行的数量有限,书中所写的内容并非针对愚蠢之人,而是写给那些有时不得不与这种愚蠢之人打交道的人的。因此,其实没必要补充说明,收到本书的人中没有人会落入图1(见第29页)左下方的S区域。然而,多做总好过不做。正如中国哲学家所说的:“博学虽是普遍智慧的源泉,但博学偶尔也会引起朋友之间的误会。”

引言

人类事务无可否认地处于一种可悲的状态。然而,这并非什么新鲜事。我们在历史中看到,人类事务自始至终都处于一种可悲的状态。不论是作为个体,还是作为有组织的社会成员,人类都必须承载麻烦和苦难的重担。这一重担基本上是生命本身带来的副产品,因为生命在诞生之初就是以一种最不可能——我敢说也是最愚蠢的方式形成的。

自达尔文起,我们知道了自己与动物王国的下层成员有着同样的起源,不论大象还是蠕虫,都必须每天经历各自的考验、困境和磨难。然而,人类有着独享的特权,必须承受一种额外的负担——人类自身内部的某个群体每天制造的额外的麻烦。这个群体比黑手党、军事工业联合体强大得多——它是一个无组织、无牌照的团体,没有首领、主席和章程,却能够整齐划一地运作,仿佛有一只看不见的手在指引,每个成员的行动都有力地强化和扩大了其他所有成员的行动效应。该团体成员的性质、性格及行为正是接下来本文讨论的主题。

在此,请允许我强调指出,本文既不是愤世嫉俗的产物,也不是失败主义的实践——它不过是一篇关于微生物学的文章。本文讨论的 内容实际上旨在向着某种建设性目标努力。因为存在一种最强大、最黑暗的力量,它阻碍着人类的快乐和幸福,本文试图发现它、了解它,乃至尽可能地抵消它的作用。

每个人总是不可避免地低估了社会运转当中蠢人的数量。

毋庸置疑,人类愚蠢的第一条基本定律是:

每个人总是不可避免地低估了社会运转当中蠢人的数量。

《圣经》的编者也清楚这条定律,他们的论断“愚者诚未可数也”就是在转述该定律的含义,只是过分沉迷于诗意的夸大:愚蠢之人的数量不可能是无限的,因为活人的数量是有限的。

起初,这条论断看似浅薄、含糊,且十分刻薄。但通过仔细审视就能揭示其真实性。无论一个人对于人类愚蠢行为的估计有多高,仍会一再被以下事实吓一跳:

1) 曾经被认为是理性和聪明的人最终也会变得恬不知耻且愚蠢。

2) 愚蠢之人总会突如其来地出现在最不方便的场合,或者最不可能的时刻,日复一日、始终如一地在某人的活动中捣乱。

第一条基本定律促使我相信,总人口中愚蠢之人的占比不是个小数目:一切对其具体比例的估计都是低估。因此,接下来我将用符号σ来表示总人口中的这部分愚蠢之人。

某个人愚蠢的概率与他的所有其他特征无关。

目前,西方的流行文化倾向于平等主义的生活方式。人们喜欢把人类视为由一台设计完美的大规模生产机器制造出来的产品。遗传学家和社会学家尤其喜欢用他们的方式(包括让人印象深刻的科学数据和公式)来证明,所有人生而平等,如果有些人比其他人更加杰出, 应该归因于后天培养而不是自然天性。

我反对这一普遍观点。基于多年的观察和实验,我坚信:人是不平等的,有些人愚蠢,另一些人则不愚蠢,这种差异是由自然决定的,而不是由文化的力量或因素决定。某人生来愚蠢,就像某人生来是红头发一样;某人生来就属于愚蠢的那个类型,就如同某人生来就属于某种血型一样。愚蠢之人生而愚蠢,这是由上帝决定的。

虽然我确信人类中有一部分σ是愚蠢的,他们之所以如此,是因为遗传特征,但我不是一个试图偷偷宣扬阶级或种族歧视的反动派。我坚信,愚蠢是所有人类群体都拥有的无差别特权,按照恒定的比例统一分配。第二条基本定律对这一事实有着科学的表述:

某个人愚蠢的概率与他的所有其他特征无关。

在这方面,大自然似乎确实已经超越了自身。众所周知,自然以某种相当神秘的方式使一些自然现象保持着相对稳定的发生频率。例如,无论是在北极还是在赤道地区繁衍,无论配对的夫妻发育是否成熟,无论他们的皮肤是黑色、红色、白色还是黄色,新生儿的男女比例都是恒定的,男性的数量略微高于女性。我们不知道大自然是如何取得这样显著的成果的,但我们知道,为了达到这个目的,自然必须在相当大的基数上进行运作。关于愚蠢的出现概率的最显著事实是, 自然成功地使这一概率维持在σ,完全与群体规模无关。因此,无论我们讨论的群体是大还是小,都会发现其中愚蠢之人的比例是相同的。在人们可观察到的现象中,还没有哪一种像该现象这样,为自然之力提供了如此惊人的证明。

世界各地有许多大学进行过相关实验,都证明教育与概率σ无关。组成大学的各色人等可以划分为五大群体:蓝领工人、白领职员、学生、行政人员和教授。

每次分析蓝领工人,我都会发现他们当中有一部分σ是愚蠢之人。由于σ的数值比我预期的要高(根据第一条定律),起初我也相信普遍的观点,认为隔离、贫困和缺乏教育是导致愚蠢的罪魁祸首。但是,沿着社会阶层往上攀升,我发现在白领和学生之中也普遍存在着相同的比例。教授们的表现更让人感到印象深刻。无论考量规模庞大的综合性大学还是规模较小的学院,无论这所学校是声名显赫还是默默无闻,我都会发现教授中有一部分σ是愚蠢的。这个结果令我迷惑不解,于是我将研究扩展到了一个特别挑选的群体,他们是真正的精英——诺贝尔奖获得者。结果再次证明了大自然至高无上的力量: 在诺贝尔奖获得者中,也有一部分σ是愚蠢的。

这个结果也许很难获得接受和认可,但是已经有太多的实验结果证明了其基本真实性。第二条基本定律是铁律,没有例外。妇女解放运动理应支持第二条基本定律,因为它表明,愚蠢之人在女性和男性中的比例是一样的。不发达的第三世界也可以从第二条基本定律中寻得安慰,因为他们可以从中找出证据,证明发达国家也并不那么发达。然而,无论第二条基本定律是否受人欢迎,其含义都令人生畏: 基本定律表明,无论你是在精英圈子里活动,还是在波利尼西亚的猎头人中间避难;无论你是把自己锁在修道院里,还是决定在美丽而狡猾的女人陪伴下度过余生,你总是要面对同样比例的愚蠢之人——而且这一比例(根据第一条定律)总是超乎意料。

在这一问题上,必须阐明人类愚蠢的概念,并定义个人特征(dramatis persona)。

不同程度的社交倾向界定了个人的特征。对有些人来说,与其他人进行接触是一个痛苦但必要的过程。他们和其他人真的只能被迫相互忍受。还有另一个极端,有些人完全不能独自生活,甚至宁可花时间与自己并不喜欢的人在一起,也不愿独自一人。在这两个极端之间,虽然情况多种多样,但到目前为止,无法面对孤独的人比不喜人际交往的人要多,绝大多数人更接近前者。亚里士多德在写下“人是社会动物”这句话时便承认了这一事实,他这句陈述的正确性体现在:我们是在社会群体中活动的;选择结婚的人比单身者更多;我们在又无聊又累人的鸡尾酒会上浪费了太多的时间和金钱;孤独这个词通常带有负面的含义。

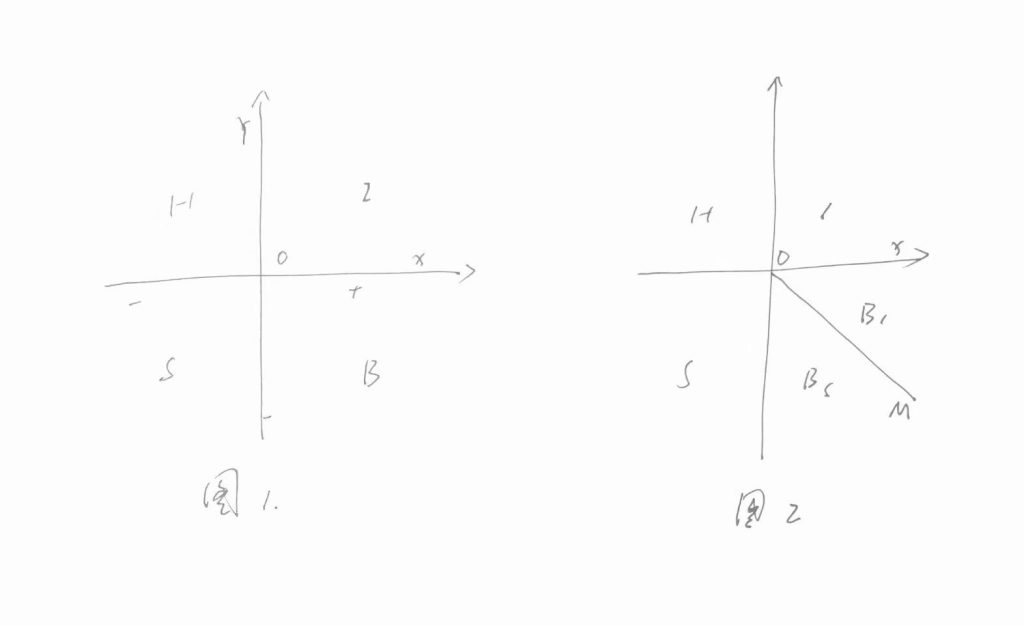

无论是隐士还是社交名流,都要与人打交道,只是程度不同。即便是隐士,偶尔也要见人。而且,一个人哪怕离群索居,也会对人类产生影响。我本可以为一个人或一群人做的事情,实际上却没有做, 对这个个人或群体而言,这就是机会成本(即失去的收益,或损失)。这件事的寓意是,我们每个人都与其他所有人保持着现时的平衡。通过行动或者不采取行动,每个人都得到了收益或损失,同时也给其他人造成了收益或损失。我们可以很方便地将收益和损失标示在图表上,图1便是为此绘制的基本图示。

图1表现的是一个人——我们暂且叫他汤姆吧。X轴衡量汤姆从自 己的行为中获得的收益。Y轴表示另一个人或一群人从汤姆的行为中获得的收益。收益可以是正收益、零收益或负收益——负收益实际上就 是损失。X轴的O点右侧代表汤姆的正收益,左侧则代表汤姆的损失。Y 轴代表与汤姆交往的个人或群体的得失,高于O点表示收益,低于O点 表示损失。

图1

为了明确这一切,让我们参考图1举一个假设的例子。汤姆采取了一个行动,影响到了迪克。如果汤姆因为该行动获得了收益,而迪克 因为该行动遭到了损失,则该行动在图示上被标记为一个点时,就会 出现在B区。

如果愿意,X轴和Y轴上的收益和损失当然可以用美元或法郎来计 算,但心理和情感上的奖励、满足感以及压力也应当被考虑进来。这 些东西都是无形的,很难依据客观标准来衡量。对于这个问题,成本- 效益分析虽然不能彻底将其解决,但还是有些帮助的。但我并不想用 这些技术细节来打扰读者:范围不精确必然会影响测量,却并不会影 响论证的本质。然而还必须明确一点:在考虑汤姆的行动时,我们要 用到汤姆的价值观,但要确定迪克的收益(无论是正面的还是负面

的),就必须依靠迪克的价值观,而不是汤姆的。这一公平规则常常被遗忘,由于未能实践这种文明的规则,造成了许多麻烦。再举一个无趣的例子。汤姆打了迪克的头,他从这项行动中得到了满足感。他可能会谎称迪克很高兴被他打到头。然而,也许迪克并不赞同汤姆的观点。事实上,迪克可能会因为被打到头而不高兴。打迪克头的行为对迪克来说究竟是收益还是损失,应该由迪克决定,而不是由汤姆决定。

愚蠢之人就是在对另一个人或另一群人造成损失的同时,自己却没有获得任何收益,甚至可能自己也有损失。

第三条基本定律认为,虽然没有明确规定,但可以将人分为四个基本类别:无用之人、聪明人、恶棍和愚蠢之人。敏锐的读者很容易发现,这四个类别对应着基本图示的四个区域:H、I、B、S(见图 1)。

如果汤姆的行动在给迪克带来某种收益的同时却使自己遭受损

失,那么汤姆的标记就落在H区——他属于无用之人。如果汤姆通过某种行动获得了收益,同时也给迪克带来了收益,标记就落在I区——他是聪明人。如果汤姆的某个行动令自己受益,但使迪克遭受损失,这 个标记就落在B区——他像个恶棍。愚蠢之人则与S区以及O点下方Y轴 上的各个位置都有关。

正如第三条基本定律所言:

愚蠢之人就是在对另一个人或另一群人造成损失的同时,自己却没有获得任何收益,甚至可能自己也有损失。

第一次遇到第三条基本定律时,理性之人会本能地做出怀疑的反应。事实上,理性之人很难设想和理解不合理的行为。但是,让我们放弃高高在上的理论,实事求是地回到日常生活中。我们都还记得: 有时候,某个家伙采取了损人利己的行动——于是我们不得不对付这个恶棍;有时候,某个家伙采取的行动害他自己遭受损失,却给别人带来收益——这时我们不得不与一个无用之人打交道

请注意条件“某个家伙采取了行动”。他主动采取行动的事实对于确定他是不是无用之人具有决定性的意义。如果导致我受益而他受 损的行动是我采取的,那么判断就不一样了:我会是一个恶棍。

我们还可以回忆起某个家伙的行动使双方都受益——他是个聪明人。这种情况确实会发生。但是,深思熟虑之后必须承认,双赢在日常生活中并不是最常见的。我们日常生活的主要内容,是因一些荒谬之人难以置信的行动而失去金钱、时间、精力、胃口之中的一种或多种,失去快乐和健康。这些人没从行动中获得任何收益,却给我们造成了窘迫、困难或伤害。没有人能够知道或者理解,也没有人可以解释,为什么那个荒谬之人要这么做。事实上,此事根本无解——或者更确切地说,只有一个解释:这是个愚蠢之人。

大多数人的行为并非前后一致。在某些情况下,某个人的行为是明智的;而在另一些情况下,同一个人也会做些无用之事。对于这一规律,愚蠢之人是唯一的重要例外,因为他们往往在人类的所有行为领域,都执着地保持着前后行为的完美一致性。

如前所述,可以标记在基本图示上的并非只有愚蠢之人。根据一 个人行为的前后差异程度,我们可以计算出他的加权平均值,确定其 在图1中的位置。无用之人可能偶尔表现得聪明,有时又会做出恶棍的行为。但这个人本质上还是无用之人,大部分的行为仍然表现出无用 的特征。因此,根据此人所有行为效益的加权平均值,就可以将他放 在基本图示的H区。

我们有可能将个人而不是其行为标记在图示中,这样一来,恶棍和愚蠢之人两种类型的频率分布也就不可避免地会存在差别。

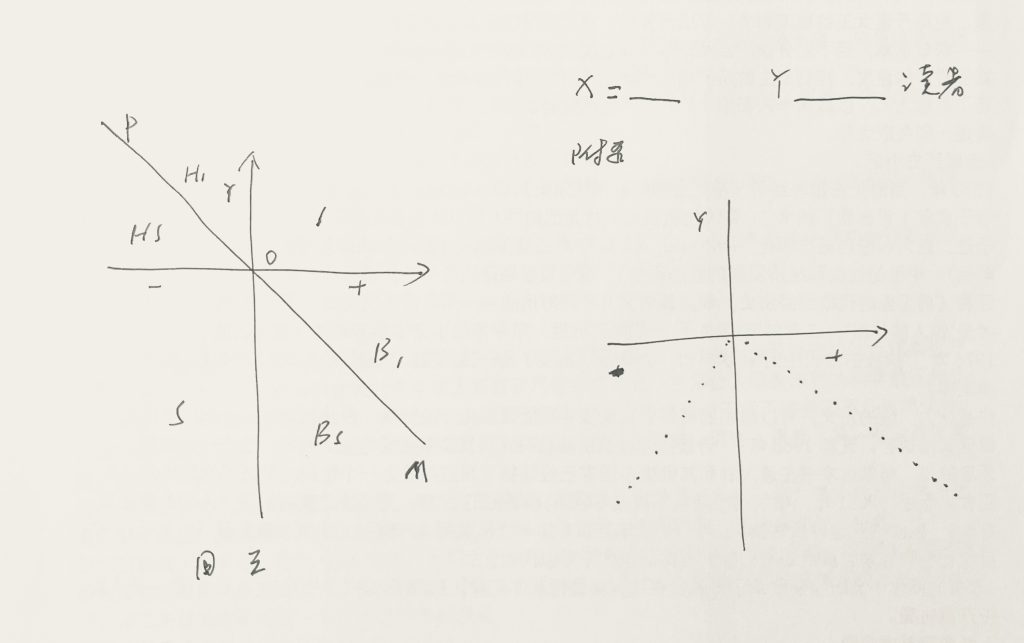

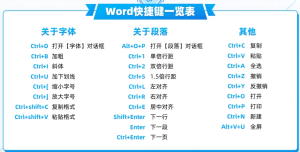

若某个人的行为给他人造成的损失完全等于他自己的收益,那么 此人就是完美的恶棍。最初级的恶棍类型是偷窃。某个人抢了你100英镑,没有给你造成额外的损失或伤害,那么他就是一个完美的恶棍, 即你损失了100英镑,而他获得了100英镑。在基本图示中,完美的恶 棍会出现在一条45度的对角线上,这条线将B区划分为两个完全对称的子区域(见图2的OM线)。

然而,完美恶棍的数量是相当少的。OM线将B区划分为两个子区域 BI和BS,到目前为止,大多数恶棍都会落在这两个子区域之一的某个位置。

处在BI区的恶棍,其行动给自己带来的利益大于给其他人造成的损失。所有在BI区获得一席之地的恶棍都还算是聪明的恶棍,越靠近X轴 的右侧,他们就越多地分享了聪明人的特征。可惜的是,在BI区享有一席之地的人数量并不多。大多数恶棍实际上都在BS区。处于这个子区域的人所做的事,给自己带来的收益小于给其他人造成的损失。比如有 人为了抢劫50英镑而宰了你,或者为了和你妻子在蒙特卡洛共度周末 而谋杀了你,那么可以确定的是,他并不是一个完美的恶棍。即使用 他自己的价值观来衡量他的收益(但仍然使用你的价值观来衡量你的 损失),他在BS区所处的位置也非常接近纯粹的愚蠢了。同样属于这个区域的还有参战的将军们,他们造成了巨大的破坏和无数伤亡,只换 取了一次晋升或者一枚勋章。

愚蠢之人的频率分布与恶棍完全不同。恶棍大多分散在一个区域,而愚蠢之人则基本集中分布在一条线上,尤其集中于O点下方的Y 轴上。原因在于,迄今为止,大多数愚蠢之人基本都直直地站在愚蠢线上毫不动摇——换言之,他们坚持不懈地给他人造成伤害和损失, 自己却毫无所获,既没有收益也没有损失。然而,还有一些人会难以置信地做出一些损人损己的事情。这些人就属于超级愚蠢之人,在我们的统计系统中,他们会出现在Y轴左侧的S区。

与所有人类一样,不同的愚蠢之人对其同胞们的影响也天差地别。一些愚蠢之人造成的损失通常有限,而另一些愚蠢之人却能造成极大的影响,不是针对一两个人,而是广泛、严重地危害整个社区乃至全社会。愚蠢之人的破坏力取决于两个主要因素。第一个因素是遗传。有些人继承了数量庞大的愚蠢基因,并且凭借遗传,从出生起就占据了愚蠢群体中的“精英”位置。决定愚蠢之人破坏力的第二个因素与其在社会中所拥有的权力地位和影响力有关。在官僚、将军、政客和国家元首中间,人们不难找到显而易见的愚蠢案例,因为他们曾经占据(或正在占据)的权力地位,其破坏力以惊人的方式得到了(或正在得到)增强。宗教要人也不应被忽视。

理性之人经常提出的问题是:愚蠢之人如何以及为什么能够爬上高位,拥有重要的影响力呢?

在前工业化时代的大多数社会体系中,阶级和种姓这样的社会机制保证了愚蠢之人稳定的上位之路。宗教则是另一个促成因素。现代工业社会来临后,阶级和种姓被驱逐出话语和概念,宗教也逐渐式微。但是,我们用政党和官僚取代了阶级和种姓,用民主取代了宗

教。民主制度下,普选成为确保权力阶层中σ数值维持稳定的最有效手段。我们必须牢记,根据第二条基本定律,选民中有一小部分σ是愚蠢之人;而选举为所有愚蠢之人提供了一个绝佳的机会,让他们可以伤害其他人,而自己却什么也得不到。因为他们帮助维持了当权者之中的σ水平。

社会、政治和体制权力如何增强一个愚蠢之人的破坏力,并不难理解。但是,关于为什么一个愚蠢之人会威胁到其他人的安全这一问题,我们仍须花费些精力来解释和理解其中的根本原因——换言之, 究竟是什么构成了愚蠢的力量。

从本质上说,愚蠢之人危险且具有破坏性,因为理性之人很难想象和理解不合理的行为。一个聪明人也许能够理解恶棍的逻辑。恶棍的行为遵循着一种理性的模式——你可以称之为卑劣的理性,但终究是理性。恶棍想要增加自己的利益。因为他不够聪明,想不出在自己获得利益的同时也让你获利的办法,所以只能通过减损你的利益来增加他的利益。这当然不是好事,但却是合理的,如果你是理性之人, 就可以预见到这样的事情。你可以预见到恶棍的行为,清楚其卑劣的伎俩和丑陋的欲望,因此通常可以提前有所防备。

然而正如第三条基本定律所言,面对一个愚蠢之人,这一切则根本不可能实现。这个愚蠢的生物会没来由地骚扰你,得不到任何好

处,也没有任何计划或章程,而且是在最不可能的时间和地点。没有哪种理性的方法可以告诉你,这个愚蠢的生物是否、何时、如何以及为什么要攻击你。面对一个愚蠢之人,你只能完全听他摆布。

因为愚蠢之人的行为不符合理性规则,所以得出如下论断:

1) 你被攻击一般来说是个意外;

2) 即使意识到攻击会发生,你也无法组织理性的防御,因为这种攻击本身毫无合理性。

愚蠢之人的活动和态度完全是不稳定和非理性的,这不仅使防御成了问题,还令一切反击都成为徒劳——就像是在试图射击一个不走寻常路的、毫无章法的移动目标。这也是狄更斯和席勒共同的想法。狄更斯说:“人只要愚蠢并且拥有健全的消化系统就无所畏惧。”席勒则写道:“要与愚蠢战斗,神仙也徒劳。”

还必须考虑到另一种情况。聪明人知道自己聪明,恶棍也知道自己是恶棍。没有自知之明十分恼人,更麻烦的是这种缺乏自知的感觉扩散开来。与聪明人、恶棍这类人不同,愚蠢之人并不知道自己愚蠢。这又大大增强了愚蠢之人行动的破坏力,提高了愚蠢的发生率和

效率。盎格鲁—撒克逊人所谓的“自我意识”没能抑制愚蠢。愚蠢之人脸上还带着微笑,仿佛在做着世界上最自然的事情,他突然出现, 粉碎了你的计划,破坏了你的平静,使你的工作和生活都变得错综复杂,让你失去金钱、时间、幽默、胃口以及生产力,而这一切都没有恶意,没有悔恨,也没有理由,单纯只是愚蠢。

非愚蠢之人总是低估愚蠢之人的破坏性力量。

特别是非愚蠢之人总是忘记,不论在何时、何地、何种情况下, 与愚蠢之人打交道或结为同伴都是一个代价高昂的错误。

无用之人,即那些在我们的统计体系中归入H区的人,通常意识不到愚蠢之人有多危险,这也并不奇怪。他们的失败只是另一种无用的 表现。然而真正令人惊奇的是,聪明人和恶棍往往也意识不到愚蠢之 人固有的破坏力量。要解释为什么会发生这种情况相当困难,只能

说,聪明人和恶棍在面对愚蠢之人时往往会犯一个错误,即沉溺于骄傲自满和不屑一顾,没有立即分泌出足够的肾上腺素来组织防御。

人们倾向于相信,愚蠢之人只会伤害他自己,但这其实是把愚蠢和无用混为一谈了。有时,某人试图和愚蠢之人建立联系,只是为了利用对方来实现自己的计划。这种伎俩必然会产生灾难性的后果,因为:

1) 这种做法完全误解了愚蠢的本质;

2) 它给愚蠢之人发挥其“天赋”提供了更多机会。

有的人或许寄希望于能以头脑压过愚蠢之人,而且可能真的这样做了。但是,由于愚蠢之人的行动反复无常,人们无法预见其所有的愚蠢行为和反应,这些愚蠢搭档出其不意的举动很快就会粉碎人们的希望。

第四条基本定律对此有着清楚的总结:

非愚蠢之人总是低估愚蠢之人的破坏性力量。特别是非愚蠢之人总是忘记,不论在何时、何地、何种情况下,与愚蠢之人打交道或结为同伴都是一个代价高昂的错误。

千百年来,无论是在公共生活还是私人生活中,忽视第四条基本定律的大有人在,这种忽视给人类造成了无法估量的损失。

愚蠢之人是最危险的一种人。

愚蠢之人比恶棍更危险。

前一章结尾的讨论有利于宏观类型分析,在这种宏观分析中,我们不考虑个人的福利,而是考虑社会整体的福祉;这里所说的社会福祉是指个人福利的代数总和。全面了解第五条基本定律对于宏观分析必不可少。顺便多说一句,在五条基本定律中,第五条当然是最著名的,根据它得出的推论经常被人引用。第五条基本定律规定:

愚蠢之人是最危险的一种人。

第五条基本定律的推论是:愚蠢之人比恶棍更危险。

这条定律及其推论依然是针对微观类型的。然而如上所述,该定律及其推论具有宏观性的深远影响。

需要牢记的要点是,完美恶棍(图2中OM线上的人)的行动结果纯粹就是财富和福利的简单转移。完美的恶棍在行动后给自己增加的收 益,正好相当于他给另一个人造成的损失,社会作为一个整体,既没 有变得更好也没有变得更差。如果一个社会中的所有成员都是完美的 恶棍,那么该社会将停滞不前,但不会发生重大灾难。社会上发生的 事就只是财富和福利的大规模转移,使那些采取行动的人获利。如果 所有社会成员都规律地轮流采取行动,那么不仅整个社会,每个个人 也都会发现自己处于完全稳定、一成不变的状态。

然而一旦愚蠢之人出手,事情就完全不一样了。愚蠢之人给其他人造成了损失,自己却没有获益。因此,社会福祉在整体上被削减了。

基本图示所体现的统计系统表明,POM线(见图3)右侧区域里的所有个人行为都不同程度地增加了社会的福祉,而同一条线左侧区域里的所有个人行为则会对社会福祉造成损害。

换言之,聪明的无用之人(HI区)、聪明的恶棍(BI区),以及重要性居于首位的聪明人(I区),都不同程度地为社会福祉做出了贡

献。另一方面,愚蠢的恶棍(BS区)和愚蠢的无用之人(HS区)则在愚蠢之人造成的损失之上继续加码,从而使得后者的巨大破坏力进一步 增强。

所有这些反映了一个社会的表现如何。根据第二条基本定律,愚蠢之人的比例是一个不受时间、空间、种族、阶级、社会文化或历史等变量影响的常数σ。如果你认为衰败的社会里愚蠢之人的数量要比发展中的社会里更多,那就大错特错了。这两种社会都会受到同样比例的愚蠢之人的困扰。二者的区别在于:在表现不佳的社会里,对历史案例的详尽分析充分证明了这一理论假设。事实上,历史分析使我们能够以一种更实证的方式来重新推导结论,并增加更真实的细节。

1) 其他社会成员允许愚蠢之人拥有更大的活动空间,采取更多的行动;

2) 非愚蠢部分的人口构成会发生变化,I、HI、BI区域的人数相对减少,HS和BS区域的人数所占比例增加。

无论是讨论古典时代、中世纪、现代抑或当代,我们都会对以下事实印象深刻,即所有蒸蒸日上的国家中都不可避免地拥有比例相当高的愚蠢之人。不过,发展期的国家也会有相当高比例的聪明人,他们尽可能地遏制σ的数值,同时为自己和社会共同体中的其他成员创造出足够的收益,使得社会进步成为必然。

在一个正在衰败的国家里,愚蠢之人所占的比例依然为σ;然而可以看到,在剩余人口中,当权者中愚蠢的恶棍(图3中B区的子区域BS)的数量急剧增长,到了令人担忧的地步;未当权者中,无用之人

(图1基本图示中的H区)的数量增长同样惊人。这种非愚蠢人口构成的变化不可避免地加强了σ(愚蠢之人)的破坏力,使得衰落成为必然,国家堕入地狱。

在下面几页中,我们为读者提供了一些基本图示,可用于记录当前与自己打交道的个人或群体的行为。这样读者就能够对需要审查的个人或群体进行有效的评价,进而采取合理的行动方针。

暂无评论内容