微信公众号

看李笑来七年就是一辈子—205.10.31直播思考和笔记

当越来越多的人把 AI 当作“万能答案机”的时候,真正的变化已经发生:AI 不是创造差距,而是放大差距。它把个人的交付速度、质量与成本放到同一束强光下,能打的人更亮,敷衍的人无处遁形。于是,很多人看到“高技能岗位成了失业重灾区”,其实淘汰的并不是“高技能”,而是那些混在高技能岗位里的“滥竽充数者”。岗位并没有突然消失,只是更少的位置留给不会的人。

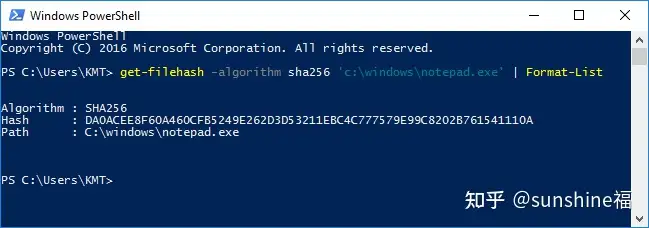

在这样的背景下,编程的角色也悄然转型。它不再是孤立的“技能本体”,而更像一块“中间件”——把数据源、工具与平台串接起来,服务具体的业务目标。不是要人人成为架构师,而是两个月掌握能用即可的脚本能力:做合规的抓取与清洗,让报表自动生成,让通知自动发出,让零散信息变成结构化结果。真正重要的不是你背下了多少 API,而是你能否把需求拆成流程、把流程变成接口,然后稳定地交付。

表达方式也在重排。视频往往比纯文字更能赢得注意力,因为它更容易承载情绪与场景。与其反复“讲道理”,不如讲一个小故事:先抛出真实的问题与冲突,再点出你看到的规律,最后给出可执行的做法。故事让人愿意听,洞见让人点头,方法让人能做。视频建立信任与触达,文字承担沉淀与复盘,而真正产生交易与口碑的,仍然是你能够复用、可度量、能省钱省时的项目交付。

很多人说“AI 从来都是私人订制”,并不是指噱头,而是指你的私有工作流:你的行业语料、你的 SOP、你的阈值与规则,组成了只对你(或你的客户)有效的助手。把客户的输入标准化,数据合规地抓取与清洗,调用模型或工具生成图表与报告,自动归档与回传——这是一条可解释、可复用、可维护的流水线。它并不花哨,却极其有效。哪怕是简单的“周报机器人”,只要能每周稳定省下几小时、减少错误率,你就有了可以被反复购买的价值。

然而,便利也会带来认知进步的阻塞。总是索要现成答案,会削弱阅读、判断与整合的基本功。建议把 AI 当作“提纲与关键词生成器”,而不是“终稿制造机”:先自己读,再请它帮你梳理框架;先写第一版,再用它改写与校对。对于未成年人,更需要明确时长与场景的保护,要求“说出思路”,不要让工具替代必要的训练。数据合规与隐私也同样重要,尤其涉及爬虫与客户资料,必须尊重授权、控制频率并保留可追溯记录。

往前看三年,可以做一个朴素的判断。2026 年是工具化之年,垂直小工具与“代码即服务”会爆发;2027 年是工作流之年,行业化的私有助手普及,小团队借助 AI 的人效优势全面显性化;2028 年是治理之年,数据合规、模型审计、可解释与标注走向标准流程,“可信交付”成为卖点。贯穿始终受益的,是具备底层通识、能写中间件脚本、又懂行业细节的 人才。

如果要把这些话落成今天就能做的事,思路其实很简单:先把“我会什么”换成“我能交付什么”。从一个能省时的脚本开始,做出可演示的前后对比,再做成可复用的模板,写清楚边界与维护方式,用一支短视频讲清楚“故事—洞见—方法”的闭环。把这件小事做对,一次客户就会变成三次复购。项目>内容,交付>观点,这是在两级分化时代最稳的打法。

最后,AI 不创造差距,它放大差距。岗位没少,只是位置更少给不会的人。编程是中间件,业务是目的地;能交付,才是护城河。

暂无评论内容