批判性思维与实事求是

——从《学会提问》到《毛泽东选集》的思维比较

(教学讲稿·仿宋A4版稿)

一、导入:两本书,一个精神核心

在西方思维训练中,《学会提问》(Asking the Right Questions)被视为“批判性思维的入门圣经”;

在中国革命与建设史中,《毛泽东选集》中的《实践论》《矛盾论》《改造我们的学习》构成了中国思想方法的核心文本。

看似相隔万里,一个是逻辑学教材,一个是政治哲学经典,

但当我们从“思维方式”的角度重新阅读,会发现它们在根底上殊途同归:

都在教人——如何不被表象蒙蔽,

如何以问题为起点,以证据为准绳,

如何在不断修正中,接近真理。

一句话:

《学会提问》教我们如何思考得更真,《毛泽东选集》教我们如何实践得更是。

二、《学会提问》的核心框架

书中提出“批判性思维”的基本路径:

任何结论都必须回答三个问题:

它的结论是什么?理由是什么?证据是什么?

具体操作,是一个“九步提问模型”:

1️⃣ 作者想让我相信什么?

2️⃣ 为什么要我相信?

3️⃣ 理由的证据是什么?

4️⃣ 这些理由背后的假设是什么?

5️⃣ 是否有其他解释?

6️⃣ 作者立场是什么?

7️⃣ 用的词是否精确?

8️⃣ 推论是否逻辑一致?

9️⃣ 我是否被说服?

这九步,是一种“理性拆解思维”的训练,

其目的不是否定别人,而是理解结构、识别假设、验证逻辑。

它的精神用一句话概括:

怀疑不是拒绝,而是理解的开始。

三、《毛泽东选集》中的中国式批判性思维

毛泽东的思想方法同样从怀疑与验证出发,只不过他用的是中国哲学的语言——

“实事求是”“调查研究”“具体问题具体分析”。

这是一种建立在实践上的批判性思维,强调“从事实出发”,反对“唯书本”“唯上级”“唯经验”。

下面逐篇对应说明:

1. 《实践论》——从经验走向验证

“没有调查,就没有发言权。”

“实践、认识、再实践、再认识,这种形式循环往复,以至无穷。”

对应《学会提问》的逻辑:

- 实践=证据来源

- 认识=结论假设

- 再实践=验证与修正

这是最根本的批判性思维循环:以行动检验思维的真伪。

2. 《矛盾论》——分析与区分的思维能力

“要具体地分析矛盾的特殊性。”

“任何问题,不研究具体情况,就不能解决。”

对应于《学会提问》中的:

“界定论题”“分析语境”“避免偷换概念”。

毛泽东的“矛盾分析法”,其实是中国式的“Contextual Critical Thinking”:

——在特定情境中分析因果、找主要矛盾、辨别假设边界。

3. 《改造我们的学习》——反对教条,倡导独立思考

“我们要的是带着问题的学习。”

“拿到洋书,一字一句奉为圭臬,这是奴隶思想。”

这与《学会提问》的第一原则完全契合:

“不要被权威和头衔压服,要自己检验理由与证据。”

毛泽东在延安整风时提出“自己动脑筋”,

实际上就是反对被动接受、鼓励主动质疑。

这就是中国式的“critical thinking”。

4. 《整顿党的作风》——语言与逻辑的清晰

“我们要的是有分析、有研究、有具体结论的意见,而不是空话。”

这相当于《学会提问》中的“检查语言模糊性”“防止似是而非的逻辑”。

两者都反对空洞话术,强调逻辑的自洽与语义的准确。

5. “调查研究”思想——以提问为出发点

“调查就是解决问题。”

“凡事要自己去看、去问、去想。”

这就是《学会提问》的精神前提:

“好问题比好答案更重要。”

毛泽东强调:

“要向下问,不要只听上边的话。”

这是对思维惰性的根本警醒——不满足于二手信息,要亲自验证。

四、对应关系表

|

《学会提问》核心问题 |

《毛泽东选集》对应思想 |

思维方法 |

|

结论是什么? |

“要弄清问题的性质。”《矛盾论》 |

明确论题 |

|

理由是什么? |

“不调查无发言权。”《实践论》 |

依据事实 |

|

证据充分吗? |

“实践是检验真理的唯一标准。” |

验证依据 |

|

假设是什么? |

“任何结论都有条件。”《矛盾论》 |

看前提 |

|

是否有其他解释? |

“主要矛盾、次要矛盾要分清。” |

多角度分析 |

|

作者立场是什么? |

“阶级立场决定观点。” |

识别立场与价值 |

|

语言是否清晰? |

“反对空话、假话、大话。” |

精确表达 |

|

是否被说服? |

“理论联系实际。” |

自我反思与实践检验 |

五、共同逻辑:以问题为中心的思维循环

|

阶段 |

《学会提问》 |

毛泽东思想 |

|

起点 |

提出问题 |

发现矛盾 |

|

方法 |

提问→分析→验证 |

调查→分析→实践 |

|

验证 |

看证据与逻辑 |

看事实与结果 |

|

纠偏 |

修正假设 |

实事求是 |

|

终点 |

更好的理解 |

更有效的实践 |

这两种方法论本质上构成一个同构系统:

批判性思维解决“认知偏差”,

实事求是解决“行动偏差”。

前者防止盲信,后者防止盲动。

六、当代延伸:从“求真”到“求是”

- 批判性思维教我们问:“这是真的吗?”

- 毛泽东思想进一步问:“这有用吗?合规律吗?”

所以,“求真”是认识论;“求是”是实践论。

两者合一,才是完整的理性。

在医院治理中,这两者具体表现为:

- 求真:用数据、编码、病案、统计去描述事实;

- 求是:以患者健康、社会公平、可持续发展来检验成效。

这正是“北极星面板”的思想根基。

七、结语:中西合流的“批判性求是”之道

西方的批判性思维,教我们如何思得清楚;

毛泽东的实事求是,教我们如何做得正确。

思与行相合,真与是并进,才是中国人的理性之道。

一句总结:

以提问破迷信,以实践求真理。

这是《学会提问》的理性,也是《毛泽东选集》的灵魂。

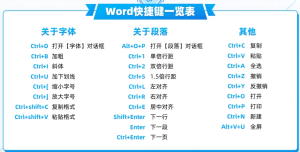

【教学提示】

- 适合授课时长:30–40分钟。

- 结构分三段:

1️⃣ 批判性思维概念讲解(10分钟)

2️⃣ 《毛泽东选集》对应分析(20分钟)

3️⃣ 医院管理案例延伸(10分钟) - 可配图表2张:《九步提问法》《实践论思维循环》。

- 教学目标:引导学员理解“实事求是”不仅是政治口号,而是最高级的批判性思维。

“九步提问法”与《实践论》的“认识—实践循环”如果放在一张思维图里,是西方批判性思维与中国实践哲学的最清晰对应点。

一、《学会提问》的“九步提问法”

Neil Browne & Stuart Keeley 把批判性思维的过程分成九个问题,用于拆解任何论证。

这九步构成一个认知逻辑循环:从“接受观点”到“检验观点”再到“反思自我”。

|

序号 |

提问内容 |

目的 |

核心能力 |

|

1️⃣ |

结论是什么?(What is the conclusion?) |

明确作者要让你相信的中心观点 |

识别立场 |

|

2️⃣ |

理由是什么?(What are the reasons?) |

找出支撑结论的论据 |

逻辑拆解 |

|

3️⃣ |

证据是什么?(What evidence supports it?) |

判断理由是否有事实依据 |

实证判断 |

|

4️⃣ |

假设是什么?(What assumptions are being made?) |

揭示隐藏前提 |

深层分析 |

|

5️⃣ |

是否有其他解释?(Are there alternative explanations?) |

反思单一因果 |

多元思考 |

|

6️⃣ |

价值立场是什么?(What values or ideology underlie it?) |

看隐含的利益与立场 |

识别偏见 |

|

7️⃣ |

语言是否清晰?(Is the language accurate?) |

防止模糊与情绪化词汇操控 |

概念辨析 |

|

8️⃣ |

推论是否成立?(Does the reasoning follow logically?) |

检查逻辑链条完整性 |

逻辑推演 |

|

9️⃣ |

我是否被说服?我还缺什么信息? |

自我反思与进一步提问 |

反思与学习 |

这九步并非线性,而是一个循环过程:

提出问题 → 拆解理由 → 检查证据 → 找出假设 → 回到新的问题。

它的哲学本质是:

“知识不是被灌输的,而是被质疑出来的。”

二、《实践论》的“认识—实践循环”

毛泽东在《实践论》中提出:

“实践、认识、再实践、再认识,这种形式循环往复,以至无穷。”

他揭示了人类认识发展的基本规律:

从感性认识 → 到理性认识 → 再回到实践中检验 → 再提升为更高的理性认识。

这个循环可分为四个阶段:

|

阶段 |

含义 |

关键问题 |

结果 |

|

① 实践起点 |

亲身接触现实,通过调查与体验获得感性材料 |

“事实是什么?” |

感性认识 |

|

② 理性抽象 |

分析、比较、归纳,从众多事实中抽出规律性认识 |

“为什么会这样?” |

理性认识 |

|

③ 实践检验 |

将认识付诸行动,验证真伪 |

“能否在实践中成立?” |

认识修正 |

|

④ 认识深化 |

通过新实践获得新认识,循环上升 |

“我们学到了什么?” |

真理提升 |

毛泽东指出:

“认识的每一循环,都使认识的内容比较地提高一步。”

这实际上就是“知识螺旋”或“迭代认知”的原型。

三、对应关系:九步提问法 × 实践论循环

|

《学会提问》九步 |

对应《实践论》阶段 |

思维功能 |

中文说明 |

|

1. 结论是什么? |

感性认识的起点 |

确定问题对象 |

弄清“我们在谈什么” |

|

2. 理由是什么? |

理性抽象 |

分析事物因果 |

找出“为什么” |

|

3. 证据是什么? |

实践起点/感性支撑 |

收集事实 |

不凭主观想象 |

|

4. 假设是什么? |

理性抽象深化 |

揭示条件限制 |

看清“在什么前提下成立” |

|

5. 是否有其他解释? |

矛盾分析 |

比较与反证 |

防止绝对化 |

|

6. 价值立场是什么? |

认识自觉 |

识别主观因素 |

理解立场与偏见 |

|

7. 语言是否清晰? |

理性表达 |

校正思维工具 |

防止概念混乱 |

|

8. 推论是否成立? |

实践检验 |

验证逻辑一致 |

看结论能否“落地” |

|

9. 我是否被说服? |

再认识阶段 |

自我反思、进入新循环 |

形成改进的实践方向 |

两者在结构上完全同构:

- “提问—验证—修正” 对应 “实践—认识—再实践”。

- 批判性思维的九步是理性操作;实践论的循环是哲学总规律。

一个是工具理性,一个是实践理性。

四、思维图解(教学板书建议)

┌──────────────┐

│ 感性认识:事实是什么? │

└─────┬────────┘

↓

┌────────────────────┐

│ 理性分析:为什么?有什么假设?│

│ (对应九步提问法 1–7) │

└────────────────────┘

↓

┌────────────────────┐

│ 实践检验:能否成立?结果如何? │

│ (对应提问法第8步) │

└────────────────────┘

↓

┌────────────────────┐

│ 再认识:我学到了什么?下一步?│

│ (对应提问法第9步) │

└────────────────────┘

↺ (循环上升)

每一轮循环都是一次“提问—验证—升华”的过程。

这是人类理性与实践不断逼近真理的路径。

五、在教学或医院管理中的应用示例

例:医院北极星指标的逻辑改进循环

|

阶段 |

对应提问 |

实践内容 |

|

感性认识 |

事实是什么? |

数据监测:院内死亡率、DIP积分、再入院率 |

|

理性分析 |

为什么?依据是什么? |

找出原因:流程、病历、资源结构 |

|

假设检验 |

能否通过试点改善? |

制定干预措施并试运行 |

|

实践结果 |

成果如何? |

数据复盘、对比前后变化 |

|

再认识 |

我们学到了什么? |

调整制度与培训内容,进入下轮改进 |

这正是“批判性提问法”与“实践论”结合后的现代质控思维。

六、结语

提问,是认识的开始;实践,是提问的验证。

西方的九步提问法,强调逻辑严密;

毛泽东的实践论,强调从事实出发、以行动检验。

二者合一,就是完整的“求是之道”——

在提问中辨真伪,在实践中见真知。

暂无评论内容