第七章 生理学

第一节 概 述

生理学是一门研究机体生命活动各种现象及其功能活动规律的科学。人体是一个结构功能极其复杂的统一整体,人体生理学是研究人体功能活动及其规律的科学,包括人体各系统器官和不同细胞正常生命的功能活动现象和规律并阐述其内在机制,以及在整体水平上各系统、器官、细胞乃至基因分子之间的相互联系。

生理学与医学关系密切。一方面,生理学提供了一些基本生理活动,如体温、心率、呼吸和血压等多种观察和监测指标的正常参考范围;另一方面,认识了人体正常生理功能有助于人们更好地认识疾病发展规律及其病理变化特点,促进了多种疾病临床诊疗水平的提高。

一、生命活动的基本特征

人体生命活动的基本特征主要有4个方面,即新陈代谢、兴奋性、适应性和生殖。从人体生命活动全周期来看,发育、成熟、衰老和死亡也是一个具有规律性特征的过程。

1.新陈代谢 新陈代谢是机体不断与环境进行物质和能量交换,摄取营养物质以合成自身的物质,同时不断分解自身衰老退化物质,并将分解产物排出体外的自我更新过程。新陈代谢是机体生存所必需的过程,包括物质代谢(合成代谢、分解代谢)和能量代谢(能量产生及转换利用)。

2.兴奋性 机体生存在一定环境中,当环境发生变化时,机体会主动对环境的变化做出适宜的反应。这种作用于机体的内外环境变化称为刺激,机体对刺激所产生的应答性变化称为反应。活组织细胞接受刺激产生反应的能力或特性称为兴奋性,组织细胞接受刺激后产生动作电位的现象称为兴奋。刺激引起机体的反应需要具备三个条件:足够的刺激强度、足够的刺激作用时间、适当的刺激强度-时间变化率。能引起活组织细胞产生反应的最小刺激强度称为阈强度,简称阈值。不同组织细胞对同样刺激的反应不同,阈值可以用来衡量组织细胞兴奋性的高低。兴奋性高的组织细胞,较小的刺激就能使其产生兴奋,为阈值较低,而兴奋性较低的组织细胞,需用较强的刺激才能使其产生兴奋,为阈值较高。阈值与组织细胞兴奋性的高低呈反变关系。

3.适应性 机体根据内外环境的变化而调整体内各部分活动,以适应变化的能力称为适应性。适应性分为生理性适应和行为性适应。长期居住高原地区的人,血中红细胞数和血红蛋白含量高于居住在平原地区的人,以适应高原缺氧的环境,属于生理性适应;环境温度变化时,人们通过添加衣物或开空调等来抵御严寒或降低环境温度则为行为性适应。适应能力也是人们应对环境变化的一种生存能力。

4.生殖 男女两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合而形成与自己相似的子代个体的功能称为生殖。生殖是机体繁殖后代,延续种系的一种特征性活动。

5.衰老 随着年龄增长,人体各器官系统及其组织细胞功能表现出来的退行性变化或衰退状态,直至死亡的过程称为衰老。衰老是机体对内外环境适应能力逐渐减弱的表现,具有全身性、进行性、内在性和衰退性的特点,表现为人体结构成分中水分减少和脂肪增多、各种器官细胞数量减少,细胞内水分减少,人体器官的生理功能的下降及对内外环境的适应能力的下降。

二、内环境及其稳态

人体的一切生命活动都是在一定的环境中进行的,人体的环境有内环境和外环境之分。人体内的液体总称体液,体液总量约占身体体重的60%按其分布分为细胞内液和细胞外液两类。细胞内的液体称为细胞内液,约占体液的2/3(占身体体重的40%)细胞外液约占体液的1/3(占身体体重的20%)包括血浆、组织液、淋巴液和脑脊液等。人体细胞直接接触的环境是细胞外液,因此将细胞外液称为内环境。内环境的各种理化因素,如温度、酸碱度、渗透压和各种液体成分总是保持着相对稳定,这种内环境的理化性质相对恒定的状态称为稳态。稳态是细胞进行正常生命活动的必要条件,如果稳态不能维持,疾病就随之发生,甚至危及生命。

三、人体功能的调节

当机体的内外环境发生变化时,体内各器官的功能及相互关系也会发生相应的变化,使机体适应环境的变化,并维持内环境的稳态。人体各器官功能的这种适应性反应称为生理功能的调节。

(一)生理功能的调节方式

1.神经调节 是指通过神经系统的活动,对体内各组织器官的功能进行的调节。

(1)神经调节的方式:基本方式是反射。反射是指在中枢神经的参与下,机体对刺激产生的规律性反应,例如蟾蜍的屈腿反射、手触及火焰立即回缩、强光照射使瞳孔缩小等。

(2)反射活动的结构基础:是反射弧,包括5个基本成分,即感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器。每一种反射的完成,都有赖于反射弧结构的完整与功能的正常。如果反射弧的任何一个部分受到损伤,反射活动将无法进行。

(3)反射的种类:按其形成过程,可分为非条件反射和条件反射两类。非条件反射是先天遗传的,是人类和动物共有的一种初级神经活动,如吸吮反射、膝反射和瞳孔对光反射等;条件反射是后天获得的,是在个体的生活过程中,建立在非条件反射基础上的一种高级神经活动,它能使人体对环境的适应更加机动灵活,具有预见性,如望梅止渴等。

(4)神经调节的特点:反应迅速,起作用快,调节精确。

2.体液调节 是指机体某些组织细胞所分泌的特殊化学物质通过体液运输到达并作用于靶细胞上的相应受体,对机体某些组织或器官的活动进行调节的过程。这些特殊的化学物质可以是内分泌腺或散在的内分泌细胞分泌的激素,也可以是组织细胞产生的白细胞介素、生长因子、趋化因子、组胺及组织细胞代谢过程中产生的代谢产物,如CO2、NO等。人体内很多内分泌腺的活动接受神经和体液的双重调节,称为神经-体液调节。与神经调节相比,体液调节的特点是作用缓慢、持久、广泛。

3.自身调节 是指某些细胞或组织器官不依赖于神经和体液调节,而是由其自身内在特性对内外环境变化产生的适应性反应的过程。自身调节的特点是范围局限,调节幅度小,灵敏度较低。

(二)人体功能调节的反馈作用

在人体,通常将神经中枢或内分泌腺看作控制部分,而将效应器或靶细胞看作受控部分,但在多数情况下,控制部分与受控部分之间存在着双向信息联系,即除控制部分发出信息改变受控部分的活动外,受控部分也不断有信息返回到控制部分,纠正和调整控制部分的活动。

1.反馈的概念 将受控部分发出的信息返回作用于控制部分的过程称为反馈。通过反馈调节,可使反应更准确、更完善。

2.反馈的类型 根据反馈发生的作用的效果不同分为两种。①负反馈:是指受控部分发出的反馈信息对控制部分的活动产生抑制,使受控部分的活动减弱。如血压、体温的调节等。其结果是使受控部分的功能活动保持相对稳定的水平。负反馈是体内的一种重要而又普遍的调节方式。

②正反馈:是指受控部分发出的反馈信息加强控制部分的活动,使其活动加强。如血液的凝固、排尿、分娩等过程。其结果是使这些生理过程逐步加快加强,直至全部完成。

第二节 细 胞

细胞是人体结构和生命活动的基本单位。所有细胞都具有物质跨膜转运功能、信号转导功能和生物电现象。

一、细胞膜的基本结构

细胞膜的化学组成主要是脂质、蛋白质和糖类。各种化学成分在膜中的排列形式为“液态镶嵌模型”,即液态脂质双层构成膜的基架,不同结构和功能的蛋白质镶嵌在其中,糖类分子与脂质、蛋白结合后附在膜的外表面。

二、细胞膜的物质转运功能

细胞与周围环境之间的物质交换,是通过细胞膜的转运功能实现的,其主要转运方式有:

1.单纯扩散 是指脂溶性物质(如O2和CO2)由膜的高浓度侧向低浓度侧的扩散过程。影响单纯扩散的主要因素是膜两侧物质的浓度差和膜对该物质的通透性,即浓度差越大,通透性越大,物质的扩散量就越多,反之则少。

2.易化扩散 是指非脂溶性物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度差或电位差跨膜扩散的过程。易化扩散有两种类型,一个是以通道为中介的易化扩散(又称通道转运),即各种带电离子在通道蛋白的介导下,顺浓度梯度/电位梯度的跨膜转运称为经通道的易化扩散。由于经通道转运的溶质几乎都是离子,因而这类通道蛋白也称离子通道。离子通道均无分解ATP的能力,它们所介导的跨膜转运都是被动的,如Na+、K+、Ca2+等的转运。通道蛋白的开放和关闭控制着物质的转运。离子通道具有两个重要的基本特征:①离子选择性:是指每种通道只对一种或几种离子有较高的通透能力,而对其他离子的通透性很小或不通透。②门控特性:大部分通道蛋白分子内部有一些可移动的结构或化学基团,在通道开口处起“闸门”作用。另一个是以载体为中介的易化扩散(又称载体转运),载体转运是通过载体蛋白的构型改变完成物质转运,如葡萄糖、氨基酸等小分子营养物质的转运。其特点是:①高度结构特异性:即某种载体只选择性地与某种物质特异性结合;②饱和性:即当被转运的物质增加到一定限度时,转运量不再增加,这是由于载体的数量有限的缘故;③竞争性抑制:即一种载体蛋白同时转运两种或两种以上的物质时,一种物质浓度增加,将削弱对另一种物质的转运。单纯扩散和易化扩散都是顺浓度差进行的,细胞本身不消耗能量,属于被动转运。

3.主动转运 是指细胞通过本身耗能过程,将某些离子或小分子物质由膜的低浓度一侧向高浓度一侧转运的过程。主动转运的特点是:①物质转运过程中要消耗能量;②逆浓度差和电位差转运物质。这种转运是依靠细胞膜上的泵完成的。泵是细胞膜上的一种特殊的镶嵌蛋白,如钠泵、钙泵等。它具有ATP酶的作用。研究最清楚的是Na+-K+泵。其化学实质是Na+-K+依赖式ATP酶。当细胞内Na+或细胞外K+浓度增高时,都会激活此酶。当其被激活后,可分解ATP而释放能量,用于将Na+逆浓度差泵到细胞外,把K+泵到细胞内,从而恢复细胞内外Na+、K+浓度的正常分布。由于此方式是逆浓度差或电位差进行的,细胞需要消耗能量,故称为主动转运。

4.膜泡运输 包括人胞和出胞,是转运大分子或团块物质的有效方式。大分子或团块物质通过细胞膜的运动从细胞外进人细胞内的过程,称人胞。包括吞饮和吞噬,其中液态物质进入细胞称吞饮,固体物质进人细胞称吞噬。大分子或团块物质通过细胞膜的运动从细胞内排出细胞外的过程,称出胞,如细胞的分泌物和代谢产物的排出。

三、细胞的信号转导

跨膜信号转导指生物活性物质(激素、神经递质、细胞因子等)通过受体或离子通道的作用而激活或抑制细胞功能的过程。受体是指细胞中具有接收和转导信息功能的蛋白质,按存在的部位分为膜受体、胞受体和核受体。其中,膜受体占绝大多数。受体有两个基本功能:①接收信息,即识别和结合体液中的化学物质;②转发信息,可激活细胞内许多酶系统进而产生生理效应。能与受体发生特异性结合的活性物质称为配体。依据参与介导的配体和受体特性的不同,信号转导有两类方式:一类是水溶性的配体或物理信号,先作用于膜受体,再经跨膜和细胞内信号转导机制产生效应。依据膜受体的特性可分为多种通路,主要是离子通道型受体、G蛋白耦联受体、酶联型受体和招募型受体介导的信号转导。

1.G蛋白耦联受体介导的信号转导 G蛋白耦联受体被配体激活后,通过改变分子构象而结合并激活G蛋白,再通过一系列级联反应将信号传递至下游的最终效应靶标,不仅可调节离子通道活动,还可以调节细胞的生长、代谢、细胞骨架结构以及通过改变转录因子的活性而调控基因表达等活动。如受体-G蛋白-AC-cAMP-PKA通路、受体-G蛋白-PLC-IP3-Ca2+和DG-PKC通路、Ca2+信号系统等。

2.酶联型受体介导的信号转导 酶联型受体是指其本身就具有酶的活性或与酶相结合的膜受体。这类受体的结构特征是每个受体分子只有单跨膜区段,其胞外结构域含有可结合配体的部位,而胞内结构域则具有酶的活性或能与酶结合的位点。这类受体的主要类型有酪氨酸激酶受体、酪氨酸激酶结合型受体、鸟苷酸环化酶受体和丝氨酸/苏氨酸激酶受体,涉及神经营养因子、生长因子和细胞因子等配体的信号转导。

3.招募型受体介导的信号转导 招募型受体也是单跨膜受体,受体分子的胞内域并没有任何酶的活性,故不能进行生物信号的放大。但招募型受体的胞外域一旦与配体结合,其胞内域即可在胞质侧招募激酶或转接蛋白,激活下游不涉及经典第二信使的信号转导通路,如细胞因子受体介导的JAK-STAT信号通路等,它主要调控造血细胞及免疫细胞的功能。招募型受体的主要配体是细胞因子等,受体涉及细胞因子受体、整联蛋白受体、Toll及Toll-like受体、肿瘤坏死因子受体、T细胞受体等众多种类。

另一类是脂溶性配体通过单纯扩散进人细胞内,直接与胞质受体或核受体结合而发挥作用,通常都通过影响基因表达而产生效应,称为核受体介导的信号转导。应当指出的是,大部分膜受体介导的信号转导通路亦可改变转录因子活性而影响基因表达。能与核受体结合的配体主要是直接进人胞内的胞外信使分子,通常为小分子脂溶性物质,如类固醇激素等。核受体实质上是激素调控特定蛋白质转录的一大类转录调节因子,其中I型核受体即类固醇激素受体,如在胞质中的糖皮质激素受体、盐皮质激素受体,在胞质、胞核中均有的性激素受体,以及在胞核中的维生素D3受体等;Ⅱ型核受体有存在于胞核中的甲状腺激素受体;1D型核受体有维甲酸受体等。另外,在细胞内也存在直接由细胞内功能区隔触发或传播的信号转导通路,对各细胞器与其他细胞成分的活动协调至关重要。例如,内在分泌的成纤维细胞生长因子FGF-1和FGF-2 以及IL-1,即直接在细胞内发挥信号转导作用。

四、细胞的电活动细胞在安静和活动时都伴随电的现象存在,这种电现象称为细胞生物电。根据细胞所处状况不同分为安静时的静息电位和兴奋时的动作电位。

(一)静息电位及其产生原理

1.静息电位 是指细胞处于安静状态下存在于膜内外的电位差。如果将电位计的两个电极置于安静状态下的神经纤维表面任何两点时,电位计的指针在等电位点,不发生偏转,说明神经细胞膜表面不存在电位差。如果将其中一个微电极插人细胞膜内,则电位计的指针发生偏转,说明膜内外存在电位差,并且膜内电位较膜外为低。如果将膜外电位设定为0,膜内电位则为负值。静息电位的数值因细胞的种类不同而有差异。如神经细胞的静息电位为-90∽-70mV,红细胞的静息电位为-12~-10mV。通常将细胞在安静状态下,膜两侧存在的外正内负状态,称为极化状态。静息电位增大(如细胞内电位由-70mV变为-90mV)表示膜的极化状态增强,称为超极化。静息电位减小(如细胞内电位由-70mV变为-50mV)称为去极化。膜内电位由负变正时称反极化。细胞去极化或反极化后,又恢复到原来的极化状态,称为复极化。

2.静息电位产生原理 细胞生物电是由一些带电离子跨膜流动而产生的。产生生物电有两个前提:①细胞内外离子的分布和浓度不同;②细胞膜在不同情况下,对不同的离子有着不同的通透性。在静息状态下,细胞膜对K+的通透性大,对Na+的通透性则很小,对膜内大分子物质A(如蛋白质分子)则无通透性。由于膜内外存在着的K浓度差,同时安静时,膜对K+的通透性大,故K+顺着浓度差由细胞内流向膜外,膜内A-有随K+外流的倾向,但因膜对其不通透,而被阻隔在膜内,致使膜外正电荷增多,膜内负电荷增多,形成膜内为负、膜外为正状态电位差。这种电位差使K+继续外流受到膜外正电场的排斥和膜内负电场的吸引,构成了K+外流的阻力。当促使K+外流的动力(浓度差)与阻止K+外流的阻力(电位差)相等时,K+外流停止,使膜内外的电位差保持在一个稳定的状态。因此,静息电位主要是由K+外流所形成的电-化学平衡电位。

(二)动作电位及其产生原理

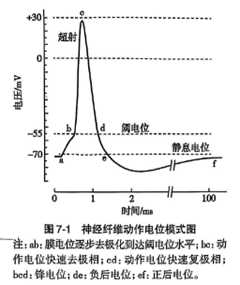

1.动作电位 细胞受到有效刺激时,在静息电位的基础上发生一次迅速的可向远处传播的电位变化,称动作电位。动作电位的产生是细胞兴奋的标志。每个动作电位波形,包括一个上升支和一个下降支,上升支是膜电位去极化和反极化过程,以神经细胞为例,膜电位由-90~-70mV上升至+20~+40mV;下降支是膜电位的复极化过程,膜电位由+20~+40mV下降至-90~-70mV。

2.动作电位的产生机制 当细胞受到阈刺激或阈上刺激时,膜上Na+通道少量开放,出现少量Na+内流,使膜发生局部去极化,当局部去极化达到阈电位时,即暴发动作电位。阈电位是指引起膜对Na+通透性突然增大,Na+通道全面开放的临界膜电位值,一般比静息电位小10~20mV。当刺激使膜去极化达到阈电位时,膜上Na+通道大量开放,Na+便顺着浓度差由膜外快速流向膜内,使膜内电位迅速升高,进而出现内正外负的反极化状态,此时的膜电位对Na+的继续内流构成阻力,当促使Na+内流的浓度差与阻止Na+内流的电位差相等时,Na+的净内流停止。因此,动作电位的上升支是由Na+内流所形成的电-化学平衡电位。当上升支达到峰值时,膜上Na+通道关闭而K+通道开放,K+便顺着浓度差和电位差快速外流,使膜内电位迅速下降,直至恢复到静息电位水平,形成动作电位的下降支。因此,动作电位的下降支主要是由于K+外流导致(图7-1)。

动作电位发生后,膜电位虽已恢复,但膜内、外的离子浓度却发生了变化,膜内Na+有所增加而K+有所减少,这便激活了膜上的钠泵,通过钠泵的主动转运,将膜内Na+泵出,同时将膜外K+泵人,使细胞内、外的Na+、K+恢复至兴奋前的分布状态,从而维持细胞的正常兴奋性。

3.动作电位的传导 动作电位一经发生,就会沿着细胞膜传遍整个细胞。动作电位是以局部电流形式传导的。当细胞某一部位受刺激而兴奋时,膜电位由原来的外正内负转变为外负内正的反极化状态,于是兴奋部位和邻近未兴奋部位之间出现了电位差。引起电荷移动,因而形成了局部电流。局部电流的方向是膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,膜内由兴奋部位流向未兴奋部位,从而使未兴奋部位的膜内电位升高,膜外电位降低,即局部发生去极化。当局部去极化达到阈电位时,该部位就产生了动作电位。这样的过程在膜表面进行下去,就表现为兴奋在细胞膜上的传导。动作电位传导的特点主要有:①不衰减性传导:即动作电位传导时,电位幅度不会因距离增大而减小,从而保证了远程信息传导的准确性;②“全和无”现象:即动作电位要么不产生,一旦产生就是最大值。其幅度不随刺激的强度增大而增大;③双向传导:刺激神经纤维的中段,产生的动作电位可沿膜的两端传导。

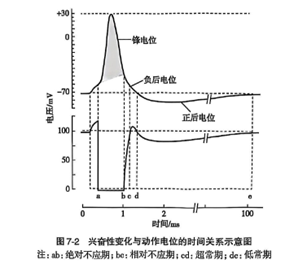

4.兴奋性及变化 生理学中常将神经细胞、肌细胞和腺细胞这些能够产生动作电位的细胞称为可兴奋细胞。对这些可兴奋细胞而言,兴奋性又可定义为细胞接受刺激后产生动作电位的能力,而动作电位的产生过程或动作电位本身又可称为兴奋。实际上,任何活细胞都具有兴奋性。所谓可兴奋细胞,是因为它们对电刺激较敏感,能以动作电位作为其兴奋的标志。其他细胞对电刺激不甚敏感,不能产生动作电位,但它们对于电刺激以外的其他刺激可能很敏感。所以,把产生动作电位的能力视为兴奋性、用动作电位本身作为兴奋的定义是相对狭义的,但同时对实验研究也是较方便的。细胞兴奋性高低可以用刺激的阈值大小来衡量。阈值愈小,兴奋性就愈高;阈值愈大,兴奋性则愈低。例如,普鲁卡因可阻断神经纤维上的电压门控钠通道,使组织阈值增大,兴奋性降低,临床上常用作浸润麻醉。细胞兴奋后兴奋性的变化可兴奋细胞在发生一次兴奋后,其兴奋性将出现一系列周期性变化(图7-2)。①绝对不应期:在兴奋发生后的最初一段时间内,无论施加多强的刺激也不能使细胞再次兴奋。细胞于此期的阈值无限大,兴奋性为零。②相对不应期:绝对不应期之后,细胞的兴奋性逐渐恢复,再次接受刺激后可发生兴奋,但刺激强度必须大于原来的阈值。相对不应期是细胞兴奋性从零逐渐恢复到接近正常的时期。此期兴奋性较低的原因是失活的电压门控钠(或钙)通道虽已开始复活,但复活的通道数量较少(部分尚处于复活过程中),因此必须给予阈上刺激才能引发动作电位。在神经纤维,相对不应期的持续时间(图7-2中be)相当于动作电位中的负后电位前半段。由于电压门控钙通道复活所需的时间长于钠通道,因而由钙通道激活形成的动作电位,其不应期也较长。③超常期:相对不应期过后,有的细胞还会出现兴奋性轻度增高的时期,此期称为超常期。在神经纤维超常期(图7-2中cd)相当于动作电位中负后电位的后半段。此时电压门控钠(或钙)通道已基本复活,但膜电位尚未完全回到静息电位,距离阈电位水平较近,因而只需阈下刺激就能使膜去极化达到阈电位而再次兴奋。④低常期:超常期后有的细胞又出现兴奋性的轻度减低。低常期(图7-2中de)相当于动作电位的正后电位部分。这个时期电压门控钠(或钙)通道虽已完全复活,但膜电位处于轻度的超极化状态,与阈电位水平的距离加大,因此需要阈上刺激才能引起细胞再次兴奋。

暂无评论内容